連休の吉野ヶ里歴史公園レストランから

2024年2月24日(土曜日)

この3連休は、まだ肌寒くみなさん他にも予定があるでしょうにたくさんの方が吉野ヶ里歴史公園に遊びに来てくださっています。

10:30からオープンする吉野ヶ里歴史公園のレストランも家族連れや遠方からのお客様で大賑わいです。

古代貝汁御膳(1700円)むつごろうに赤米、三瀬鶏混ぜごはん、三瀬鶏のからあげに小城羊羹。

土器を思わせる器でたくさんのアサリの入った貝汁は絶品です。

お子様連れには、ホットケーキ&吉野ヶ里はちみつ(880円)、お子様うどん(570円)おすすめですよ。

園内歩き疲れたら、ぜひお立ち寄りくださいね。

吉野ヶ里歴史公園から

2024年2月23日(金曜日)

2月23日はNHKと朝日新聞一面トップにて吉野ケ里遺跡報道された(平成元年2月23日)記念すべき日です。

あの報道から今日で35年、昨年末には、吉野ヶ里遺跡から新たに青銅器鋳造鋳型が発見されました。

ゆっくりゆっくり、ただ確実に吉野ヶ里の歴史に陽の光があたりはじめています。

本日も、小雨が降ったり止んだり。風もあり身体が冷える一日でしたが、園内では【「謎のエリア」出土の青銅器鋳造鋳型 -その意義について-】の講演会も開かれ、多くの人で賑わっていました。

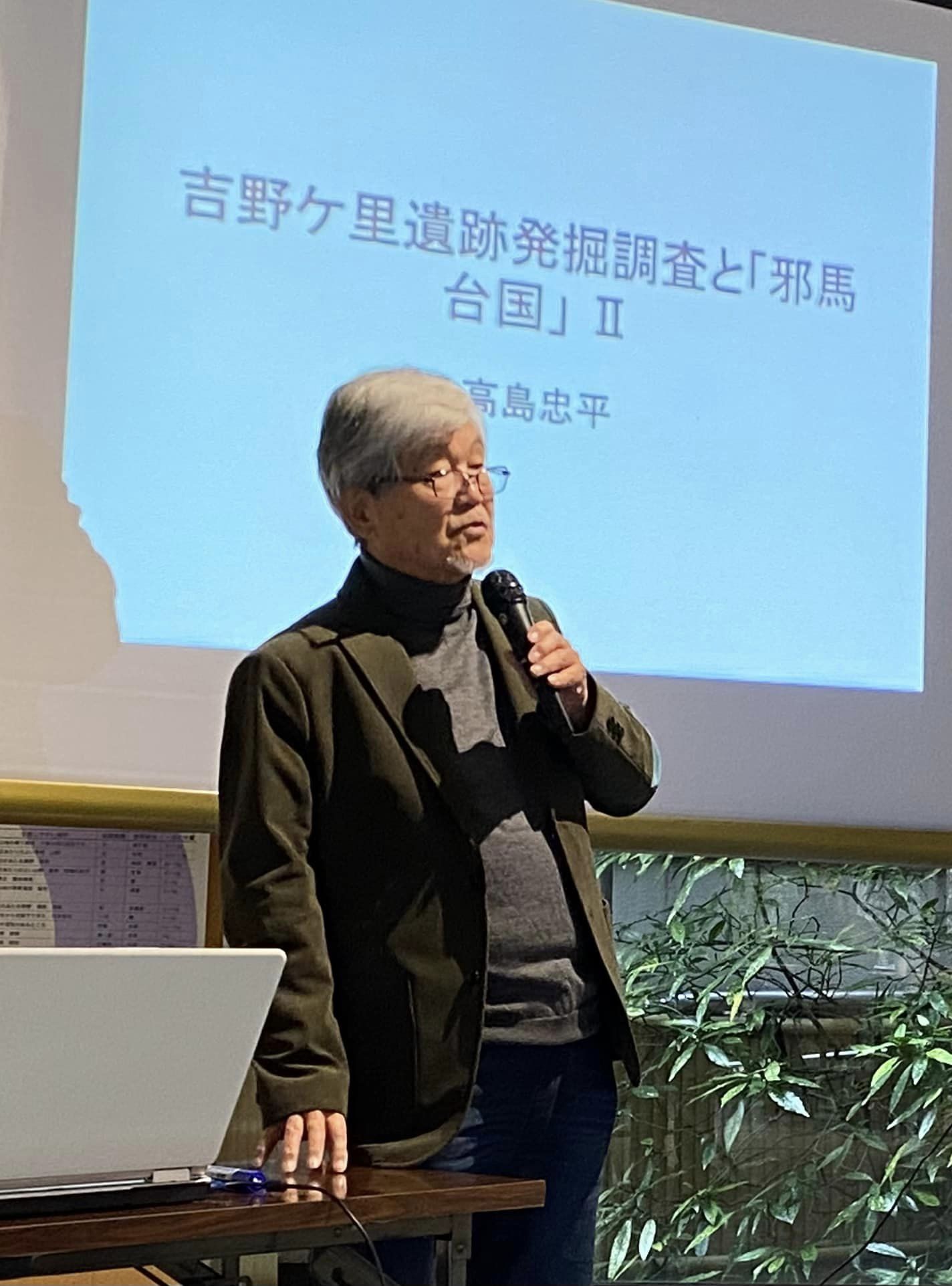

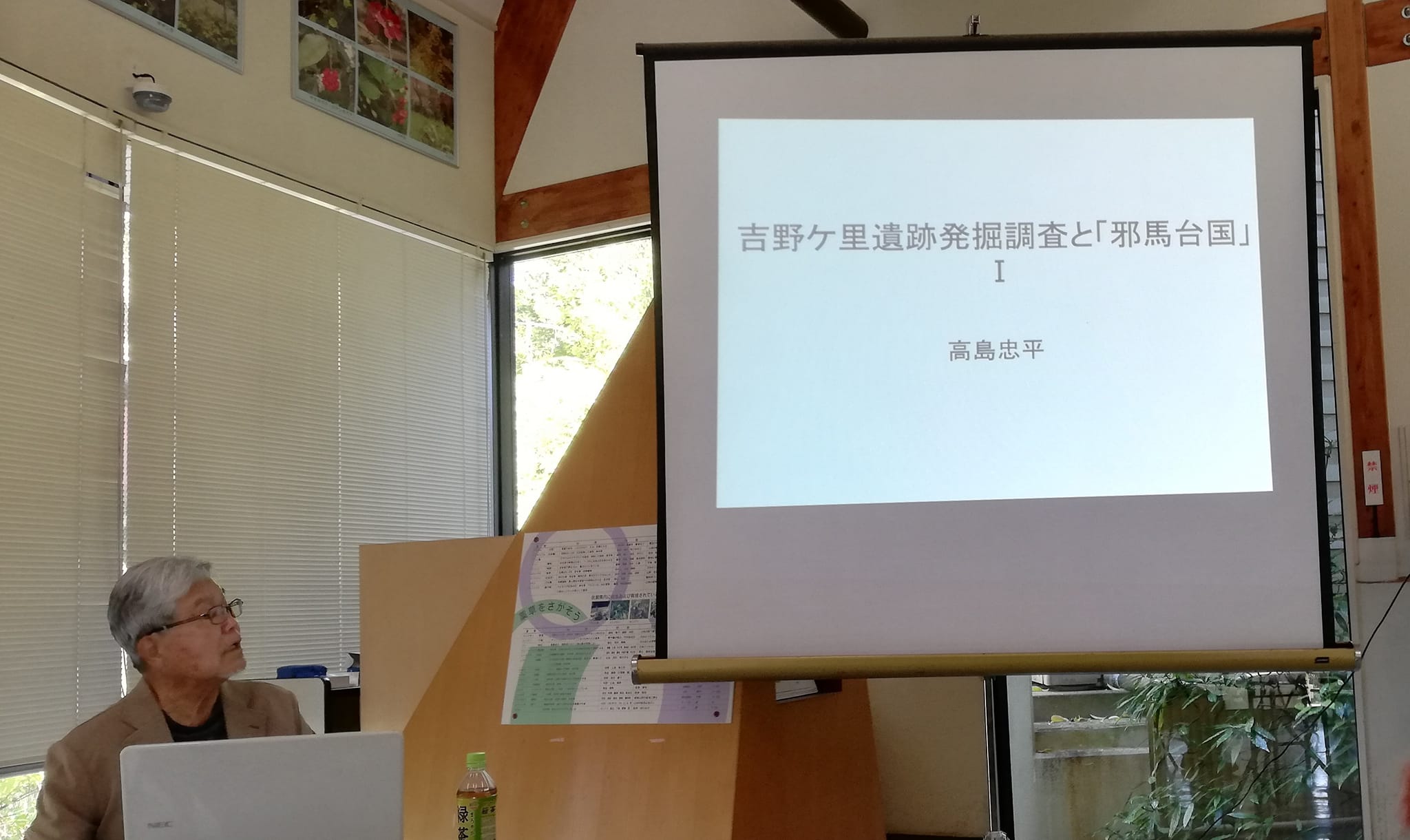

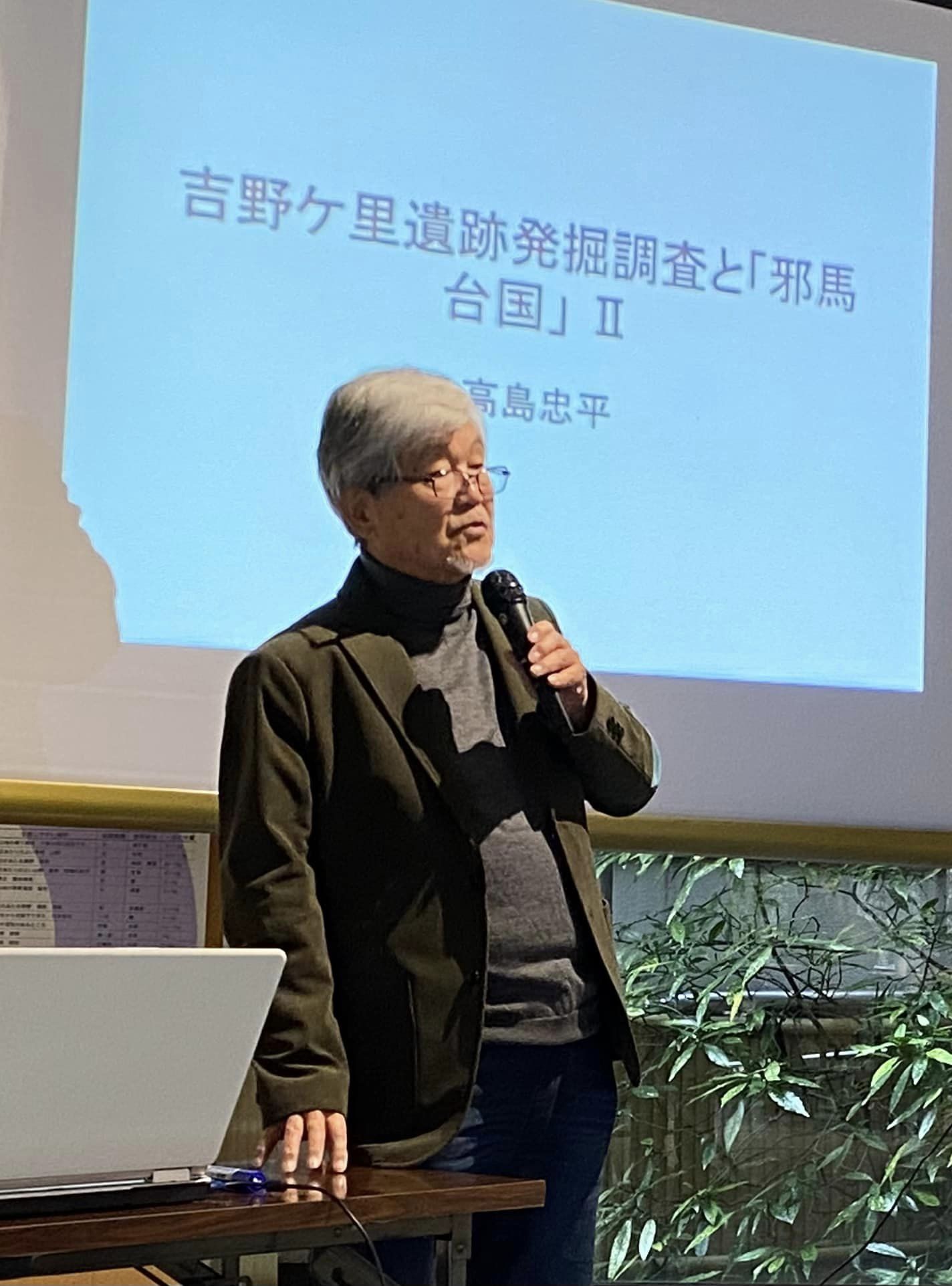

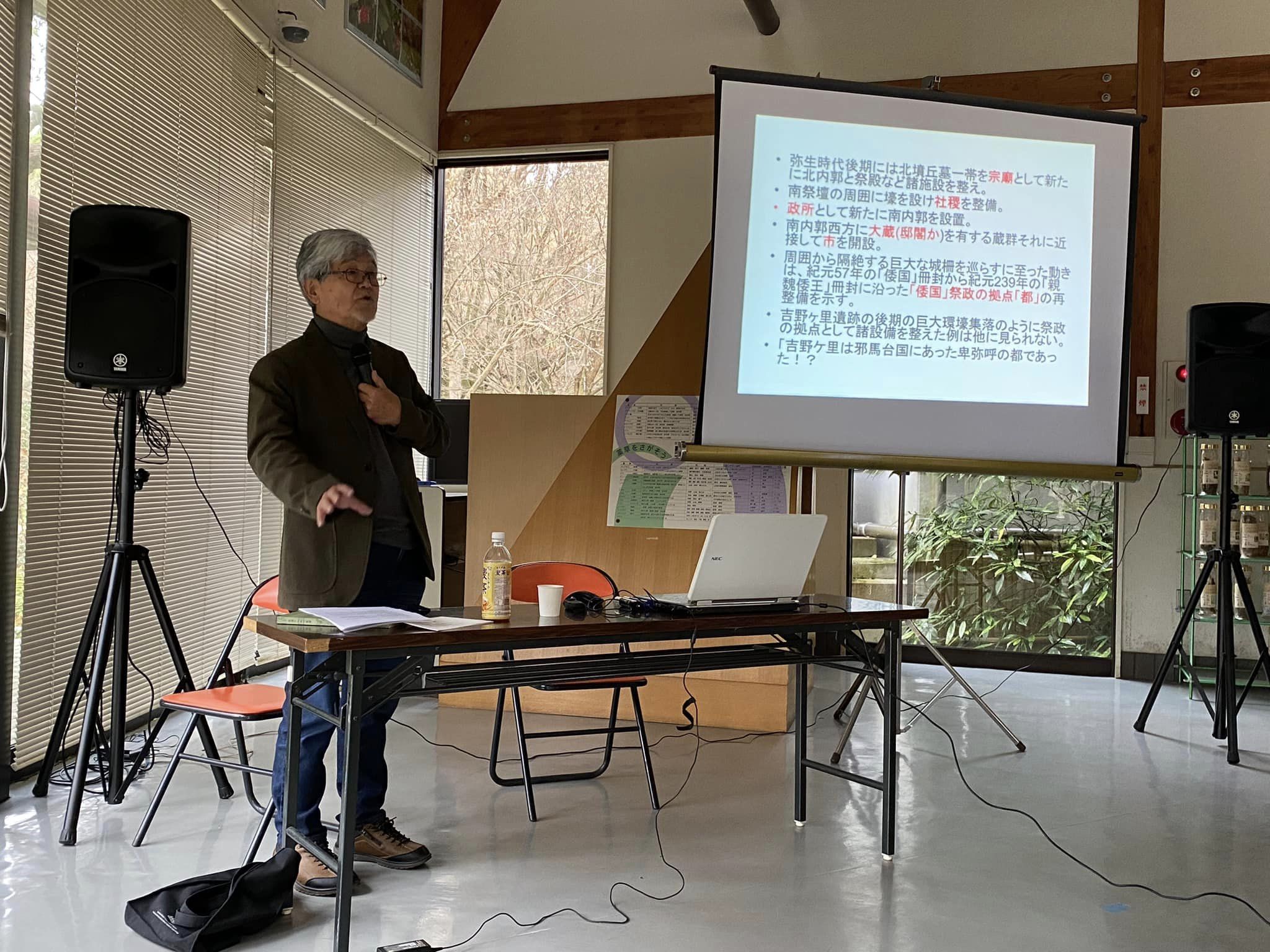

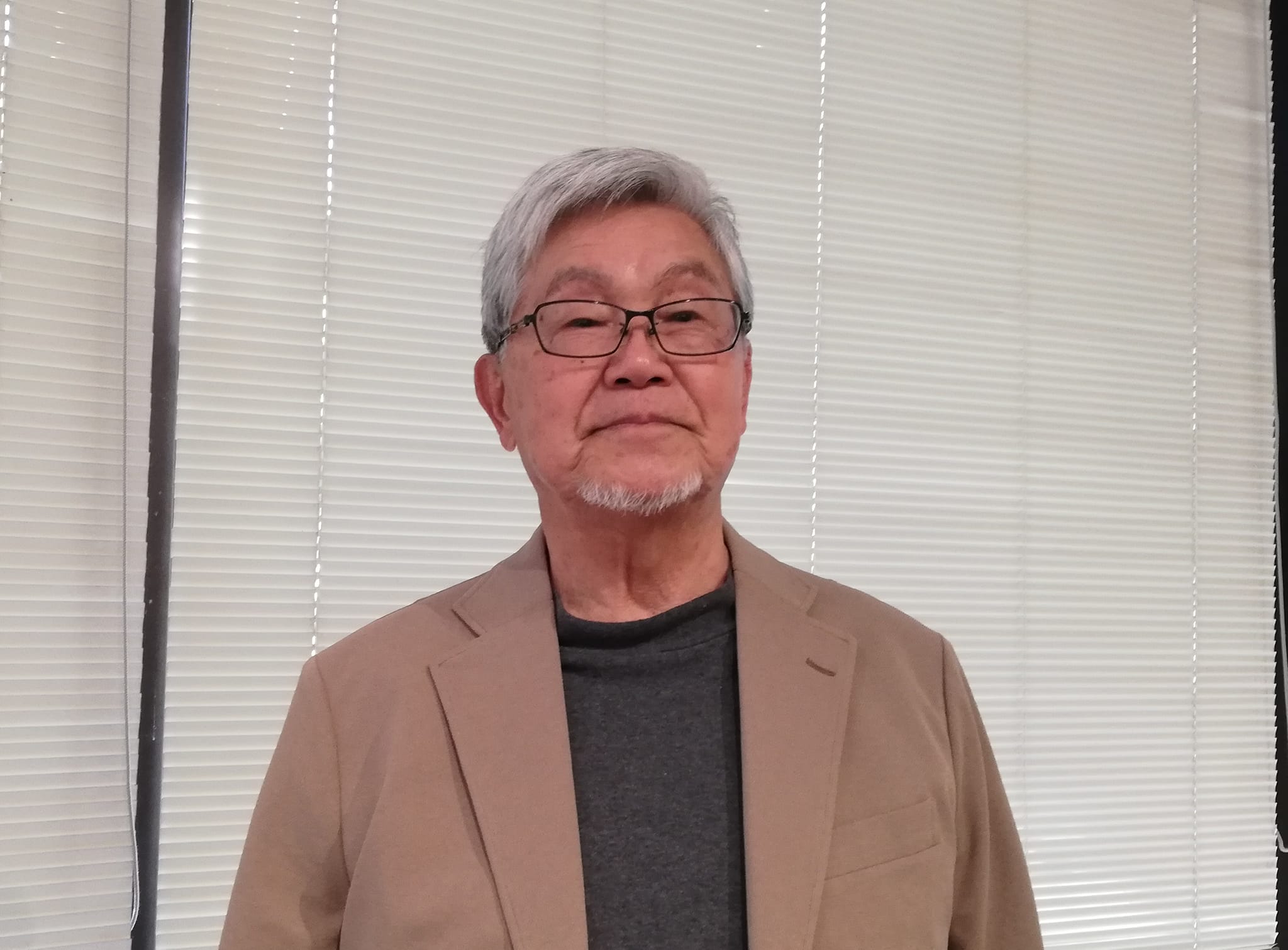

高島忠平古代史講座第3回開催

高島忠平古代史講座第3回

2023年12月16日(土曜日)

※会場 佐賀市徐福長寿館

※講師 高島忠平先生

※演題 吉野ヶ里遺跡発掘調査と「邪馬台国」II

《前回の振り返り》

- 倭国‥女王卑弥呼が都をおいたところ

都‥祭政の拠点をおいたところ

- 何をもって国というのか?

①領域②民衆③統治

この三つが揃ってはじめて国というものが成立する

- 郡国制について

- 朝見について

《弥生時代前期末から中期初頭》

- 漢帝国の一侯国であった燕国では鉄生産が行われ朝鮮半島各地にも供給されていた。

- 衛氏朝鮮の人々は流民となり朝鮮半島各地域或いは九州北部域に移住した。その流れが弥生時代前期末から中期初頭にかけての九州北部に青銅器・鉄器文化形成させたと考える。

- 北部九州に稲作農耕を最初に伝えた人たちを第一期渡来人とすれば青銅器・鉄器文化文化は第二期の渡来人に拠るものと考える。第二期の渡来人は中国の王朝の世界観と政治的経験を持った移住集団でもあり、その後の吉野ヶ里環壕集落形成の主役になった。

《弥生時代中期前半から中期後半・後期初頭》

- 北墳丘墓と南祭壇さらに雲仙岳を結ぶ南北の儀礼空間形成は、漢代確立した東西南北の方位観と北を尊ぶ支配理念の影響。九州北部の当時の「国々」は、文字を駆使して、中国・朝鮮半島との外交・交易の権利を得ようとして朝見。

- 吉野ヶ里遺跡の周辺をはじめ九州北部の漢文化の移入はそうした結果。

- 元始5年(AD5年)(王)奏上「越裳氏は通訳を重ね来たって白雉を献上し、黄氏の民は三万里の遠方から活きている犀を貢物としてもたらし、東夷の王は大海を渡って国の珍宝をたてまつり‥」

- 「漢書」第六十九上始建国元年秋(AD9年)「国外の匈奴・西域、境外の蛮夷に至るまで、みなただちに新皇室の印綬を授けられるとともに、もとの漢の印綬が回収された。‥蛮夷には幣帛をそれぞれ賜い‥」

- 「東夷の王」は、漢王朝に「倭国」としての認証(金印紫綬)を求めて使者を送っていたのではないか。

- 唐津市桜馬場遺跡の弥生時代後半前期の王墓とされる甕棺墓に副葬された三面の後漢鏡。

- 末盧国内であった唐津市中原遺跡から弥生時代後期の鉄製品製作工房跡。○鞴の羽口・鍛治滓などに技術的に従来知られていた福岡市博多遺跡の鉄器製作とは系譜を異にする。

- 1世紀始めには、当時の政治・経済的な戦略物資鉄製品製作の先進技術集団を抱えていた末盧国の王は、それを力の背景として形成が進みつつあった「倭国」を代表して「東夷の王」として新王朝に朝見した。

《弥生時代後半から終末期》

- 建武中元二年光武帝は「金印紫綬」でもって「倭国」を外臣として始めて册封‥‥志賀島の金印

- 倭国は大陸や朝鮮半島半島との外交・交易の利権掌握を列島各地の倭人社会内外に誇示

- 「後漢書」東夷伝(AD 107)「倭国王師升等生口百六十人を献じて請見を願う」とある。さらに、景初伝(239)「倭の女王(卑弥呼)は大夫難升米・都市牛利等を派遣わして帯方郡に詣でて、魏の皇帝に謁見、朝見することを求めた。

- 女王卑弥呼は「三国志」「倭人」に「邪馬台国に至る、女王の都する所」「居所宮室楼観、城柵を厳に設け、常に人が居て兵を持って守衛」に祭政の拠点をおいた。

- 弥生時代後期の吉野ヶ里遺跡環壕集落は、朝見してくる大海中の蛮夷倭人、大海を渡って来た一政治勢力として「東夷の王」「金印紫綬」で以って政治勢力「倭国」を外臣に册封、師升を倭人の国々からなる倭国王と、卑弥呼を約三十の国々で構成する「倭国」の王、「倭国」の女王祭政の拠点「都」が邪馬台国にあった。

- 中国王朝と弥生人社会との政治的な思惑の下での両者の対応は、吉野ヶ里遺跡の時期的な推移の中に見ることができる。

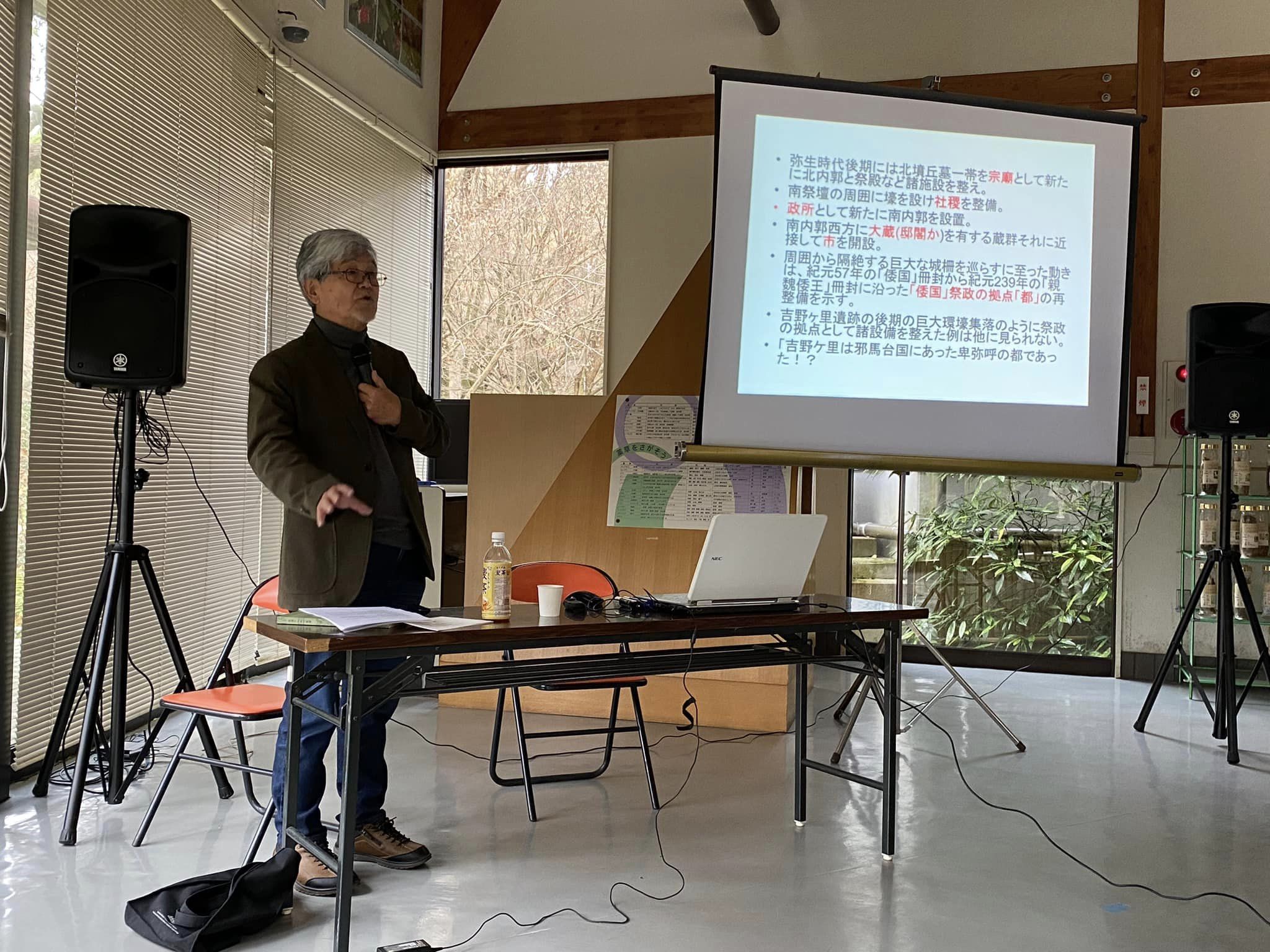

《まとめ》

- 弥生時代後期には北墳丘墓一帯を宗廟として新たに北内郭と祭殿など諸施設。

- 南祭壇の周囲に壕を設け整備、政所として新たに南内郭を設置。

- 南内郭西方に大蔵(邸閣か)を有する蔵郡それに近接して市を開設。

- 周囲から隔絶する巨大な城柵を巡らすに至った動きは、紀元57年の「倭国」册封から紀元239年の「親魏倭王」册封に沿った「倭国」祭政の拠点「都」の再整備を示す。

- 吉野ヶ里遺跡の後期の巨大環壕集落のように祭政の拠点として諸設備を整えた例は他には見られない。

- 「吉野ヶ里は邪馬台国にあった卑弥呼の都であった

☆今年度の古代史講座はこれにて終了です。

高島先生がまとめで仰った「吉野ヶ里は邪馬台国にあった卑弥!?」の?がとれますようにと願いながら、今後の調査研究に期待したいと思います。

☆写真・資料の転記については高島先生の許可を得ております。

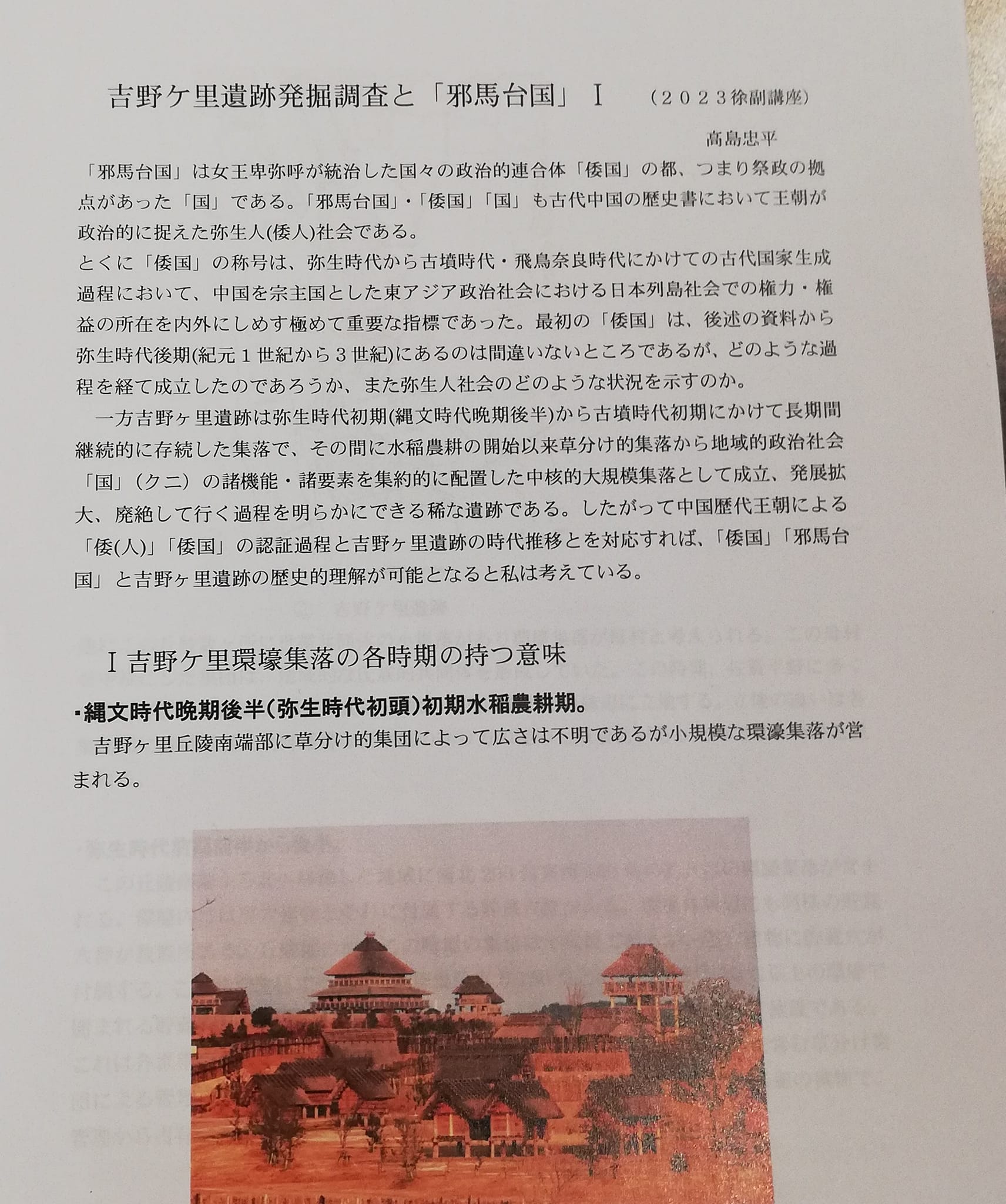

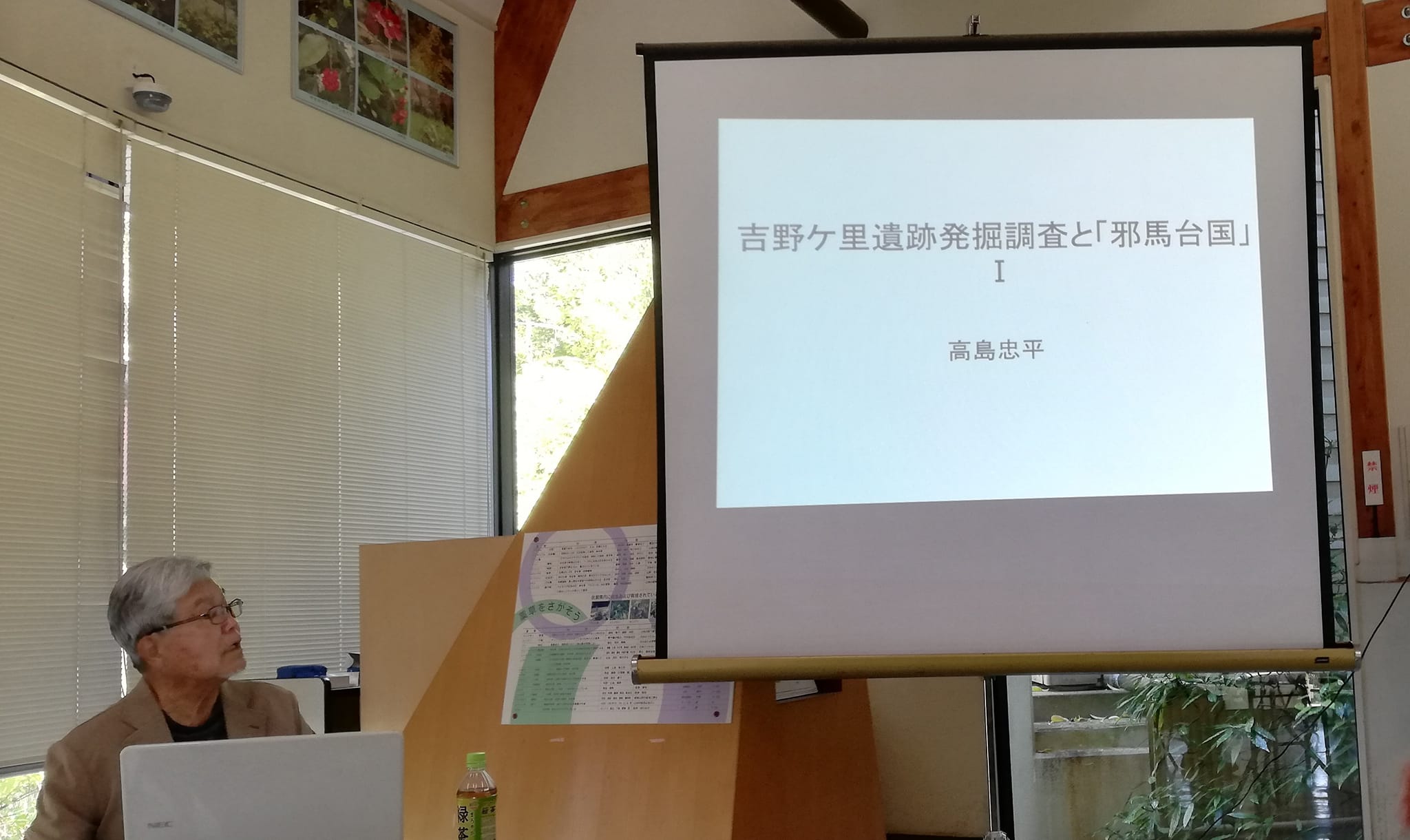

本年度も高島忠平先生による古代史講座が3回にわたって開催

高島忠平古代史講座<第1回>

2023年10月21日(土曜日)

*佐賀市徐福長寿館

*演題「吉野ヶ里遺跡発掘と邪馬台国(1)」

Ⅰ.吉野ヶ里環壕集落の各時期の持つ意味

○縄文時代晩期後半(弥生時代初頭)初期水稲農耕期

- 吉野ヶ里丘陵南端部に草分け的集団によって広さは不明であるが小規模な環壕集落

- 他にこの丘陵数ヶ所に世帯共同体の小集落があり環壕集落が母村

- 母村を中核にした集団は地域的な氏族的共同体を形成

- 佐賀平野に多くの集落が認められるが低地(託田西分遺跡)と丘陵地かその縁辺に立地

- 立地の違いは各集団間に農耕形態‚食料獲得など生業の在り方の違いと階層性

○弥生時代前期前半から後半

- 丘陵南端から北へ移動した地域に南北200m東西150mの約3ヘクタールの環壕集落

- 環壕内には竪穴建物とそれに付属する貯蔵穴群

- 環壕外周辺にも同様の貯蔵穴群が数ヶ所

- 丘陵地の他のこの時期の集落は小規模であるが竪穴建物に貯蔵穴が付属

- 環壕集落東方150mのところに直径20m以上の環壕で囲まれる貯蔵穴群

- 環壕は環壕集落と対をなす施設

- 各世帯の収穫の個別管理

- 一部収穫は草分け集団が主催する種族共同体祭祀の供物

- 管理から占有化やがて氏族共同体の生産の統制管理

○弥生時代前期末から中期初頭

- 前期の環壕は埋没するが同じ地域に松菊里型の竪穴建物

- 同様の竪穴建物が北墳丘墓地域のほか数ヶ所

- 丘陵南端地域を大きく取り込む特別区域が存在

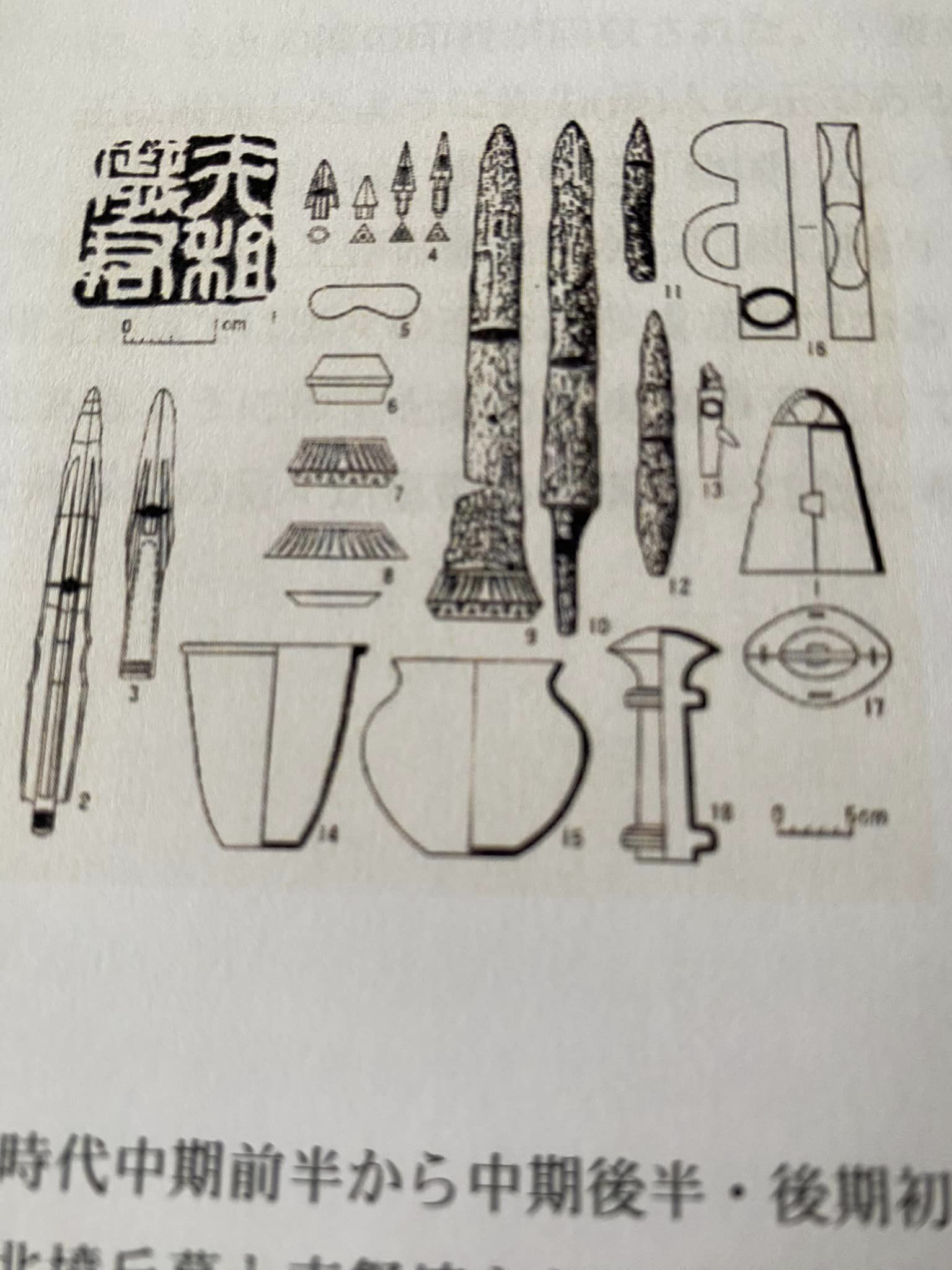

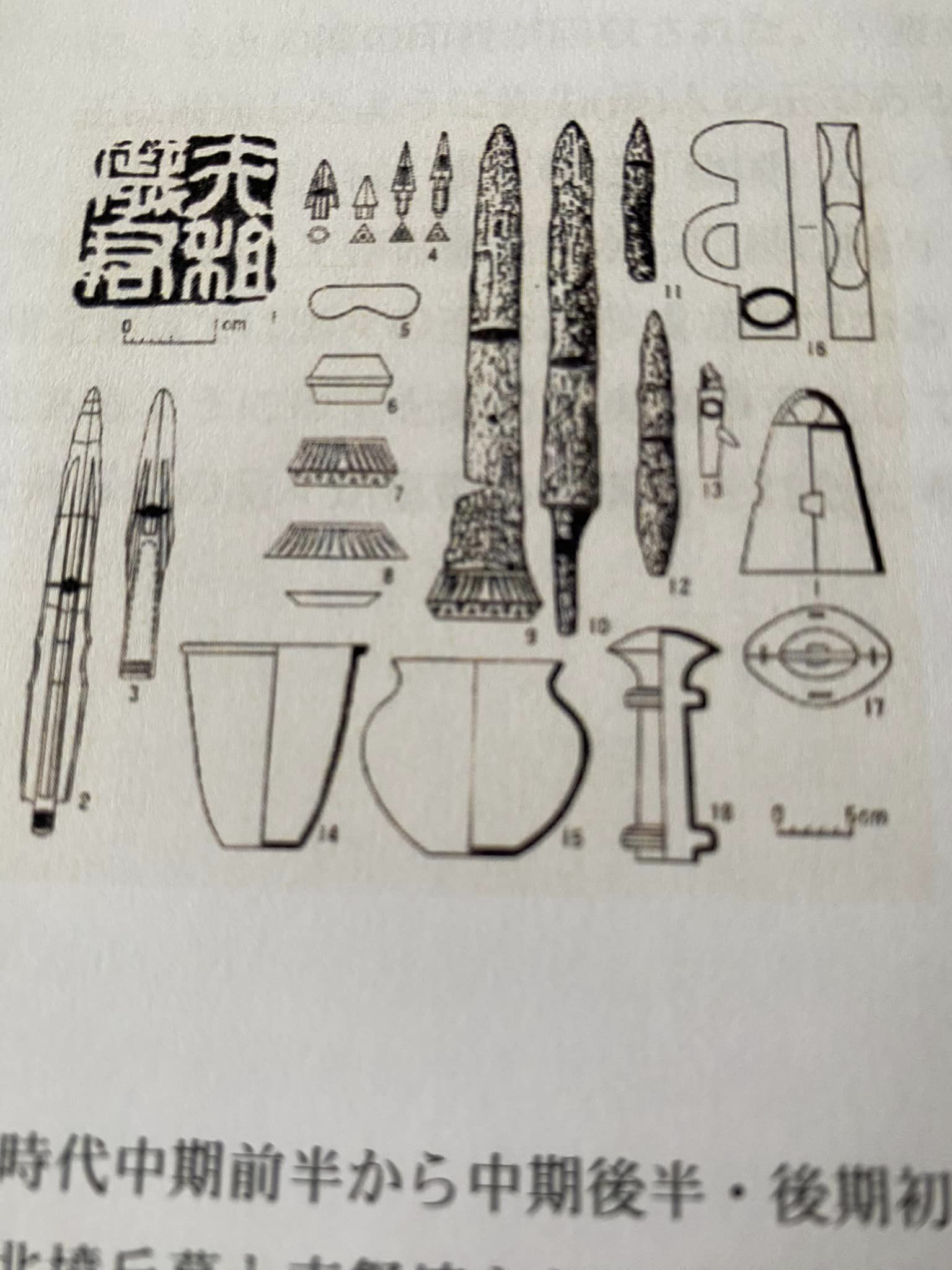

- 特筆すべきはこの特別区域を中心に鉄器、青銅器、鋳型および朝鮮半島系無紋土器(粘土帯土器)が出土

- 鉄‚鉄器は鋳造品、青銅器は細形銅剣、鋳型は銅矛‚銅剣、他に舶戴の青銅環頭の鉄刀子(削刀)

- 青銅器の製作は羽生遺跡と並んで九州北部地域でもっとも早い例

- 朝鮮半島北西部現在の平壌地域に拠点をおいた衛氏朝鮮

- 紀元前108年漢が衛氏朝鮮を滅ぼし楽狼等四郡を設置、朝鮮半島を支配

- この地域の墓地から「扶租さい(草冠に歳)君」の銀印とともに細型銅剣、鉄剣、車衝具などが出土

- 銀印は漢制で楽狼郡設置後に近い時期

- 細型銅剣は北部九州中期初頭の細型銅剣と同形式

- 衛氏朝鮮は鉄生産の中国戦国期から漢にかけて鋳造鉄製作の中心であった燕国の流れであり、朝鮮半島青銅器のいくつかの集中分布地域のひとつ

- 吉野ヶ里への鉄製品、青銅器製作の技術は、漢帝国によって滅ぼされた衛氏朝鮮や朝鮮半島各地の圧迫を受けた流民、移住がもたらしたもの

- 移住集団は九州北部各地を中心に定着し、細型銅剣を中心とした青銅器を従来の威信器として製品‚保持

- 渡来移住集団は故地での政治‚統治の経験でもってその後の九州北部における政治的社会つまり「国」形成において主導的役割

○弥生時代中期前半から中頃

- この時期吉野ヶ里に大きな画期

- 北墳丘墓と南祭壇の築造

- 墳丘は特異な工法盛土で築造されその中央に墓坑を設け巨大な甕棺が埋置

- 甕棺墓には幾度となく研ぎ直した細型銅剣が副葬

- 被葬者は「国」造りをした(始祖)王

- その後も次々と王ないし王族が埋葬

- 一般成員の墓は予め設定された墓域に列状を形成

- 一般成員の墓にも墓域の設定箇所や副葬品などに違いがありその間には階層性

- 圧倒的な数の一般成員と際立った違いをみせる墳丘墓の被葬者の間には「三国志」「魏志倭人伝」の王‚大人‚下戸‚生口などの階級‚階層‚身分に繋がる

- 南祭壇は九墳丘墓南約800mに墳丘墓と同様な工法で築かれた45m四方の盛土

- 盛土斜面から裾にかけて祭祀土器が堆積しており祭壇

- 重要なのはこの祭壇が北墳丘墓とほぼ南北の線で結ばれ、その南延長線が約60km先の雲仙岳に結ぶ

- 中国の古代都市計画において、南‚北の方位はきわめて重要

- 北墳丘墓と南祭壇それに雲仙岳をむすぶ壮大な儀礼空間の形成は、北墳丘墓の王による支配統治の正統性、支配の秩序を示すとともに、王都吉野ヶ里環壕集落の諸施設配置の空間計画

- この支配統治秩序は、古代中国の侯国であった燕国ー衛氏朝鮮ー九州北部への流民‚移住の流れの中で理解

- 吉野ヶ里遺跡の遺構は、九州北部をはじめ日本列島の当時の各地の弥生時代遺跡には見られない特異な例

- 吉武高木遺跡、柚枇本村遺跡には首長墓に向かって大型の建物配置、宗廟とした先駆的なものであるが、吉野ヶ里遺跡のような壮大な儀礼空間は認められない

- 吉野ヶ里遺跡に見られる王権と「国」は北部九州の当時の政治社会で位置‚地位は高かった

○弥生時代中期中頃‚後半

- 前漢鏡の副葬は中期末の甕棺から

- 吉野ヶ里では副葬ではないが、中期末の甕棺墓の石蓋の目張り粘土に封じ込め

- 被葬者は女性で多数の貝輪を装着した巫女

- 墳丘の墓前では祭祀が継続的に行われ、火床‚祭祀土器が置かれた祭道が設けられた

- 五ケ所以上の墓列は長いもので600m以上に達した

- 吉野ヶ里遺跡丘陵一帯の墳墓総数の予想から人口を1000人と予想

- 南祭壇も祭祀が継続、中期後半の祭祀土器に貝類‚獣骨など供物

- 北墳丘墓と南祭壇および雲仙岳をむすぶ儀礼空間は継続

○弥生時代後期から終末期

- 吉野ヶ里環壕集落が40ヘクタールに拡大

- 北墳丘墓一帯を宗廟として新たに北内郭と祭壇など諸施設を整える

- 南祭壇の周囲に壕を設け整備

- 政所として新たに南内郭を設置

- 南内郭西方に大蔵(邸閣か)を有する蔵群それに近接して市

- 吉野ヶ里はこれらを周囲から隔絶する巨大な城柵を巡らし、地域社会の祭政の一大拠点

◎高島忠平先生は「これからの発掘調査に期待したい」と、講演を結ばれました。

◆次回からの講座のご案内(佐賀市徐福長寿館)

*第2回 11/18(土)13:30~15:00

*第3回 12/16(土)13:30~15:00

*参加費(資料代込)500円

*お問合わせ先 0952-98-0696

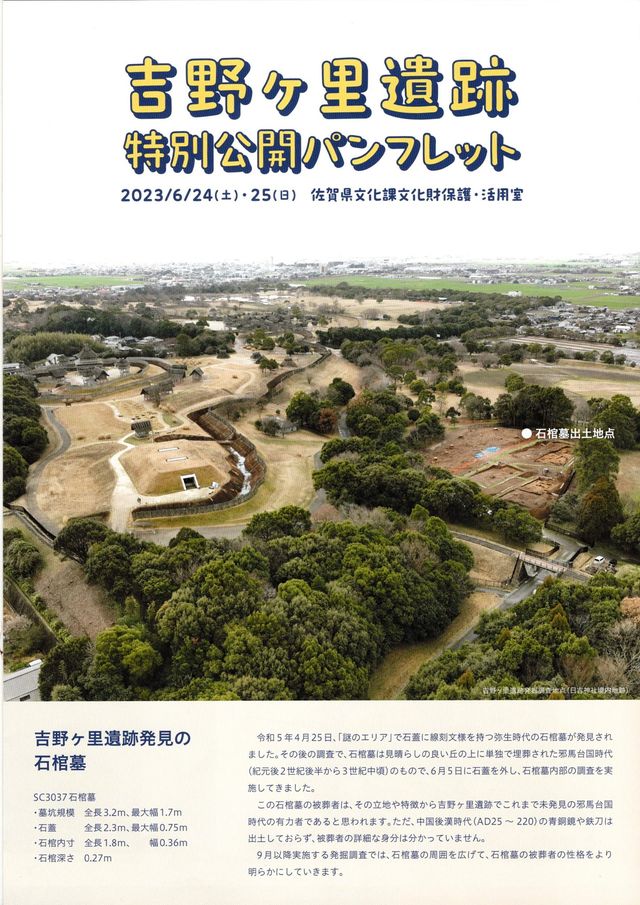

吉野ヶ里遺跡特別公開

2023年6月24日(水)

○吉野ヶ里遺跡特別公開

6月24日(土曜日)

6月25日(日曜日)

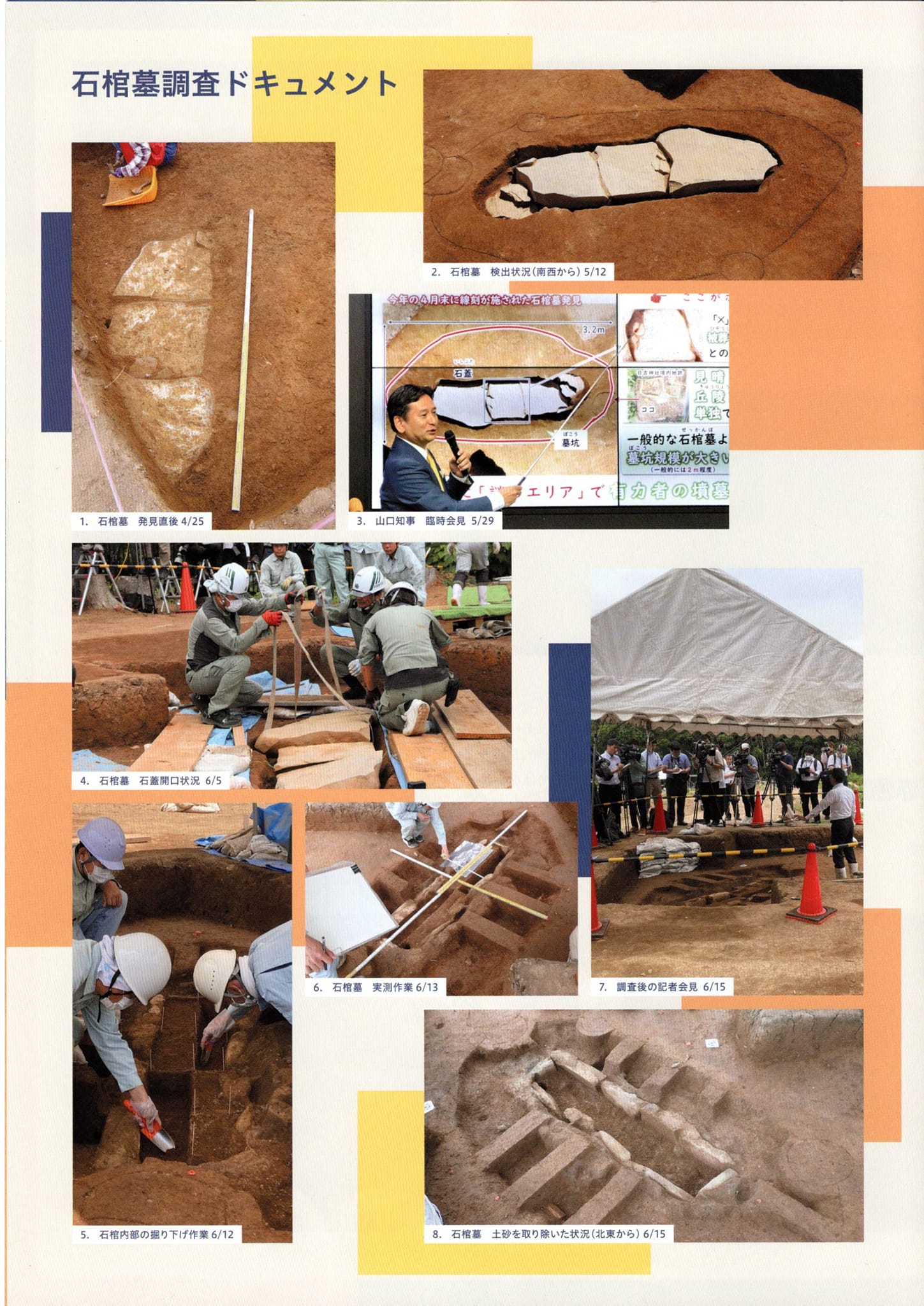

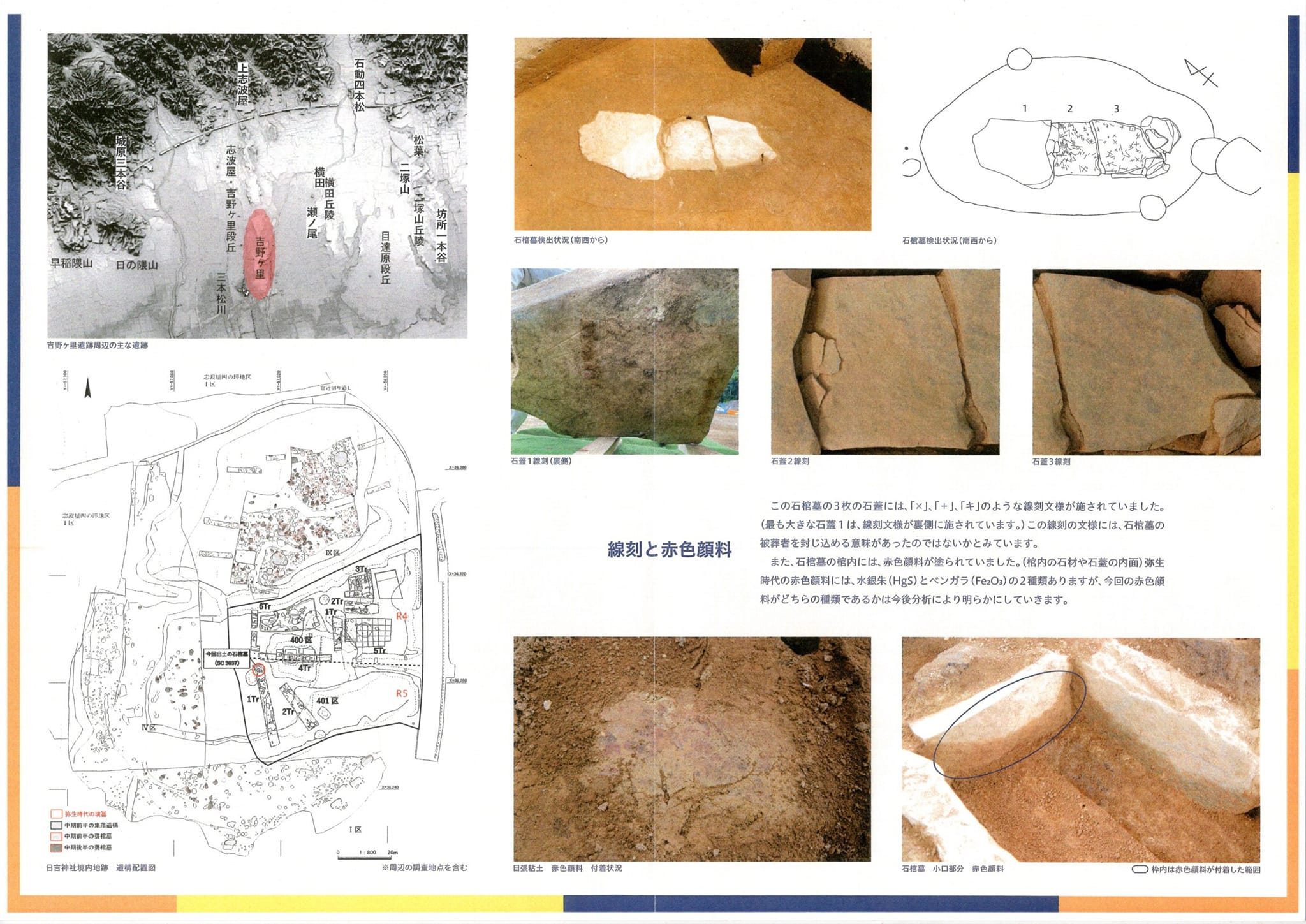

・4月25日、[謎のエリア](日吉神社境内跡地)で、副葬品の発見はありませんでしたが、石蓋に線刻紋様が刻まれ棺内に赤色顔料が塗られた弥生時代の石棺墓が発見されました。

その後の調査で石棺墓は邪馬台国時代(紀元後2世紀後半から3世紀中頃)のもので、6月5日に石蓋を外し、石棺墓内部の調査が行われてきました。

・6月24日、25日特別に石棺墓の一般公開がされました。

・このあと、石棺墓の周囲を広げて9月以降に再開される未発掘エリア調査に期待したいと思います。

☆写真は特別公開パンフレットより

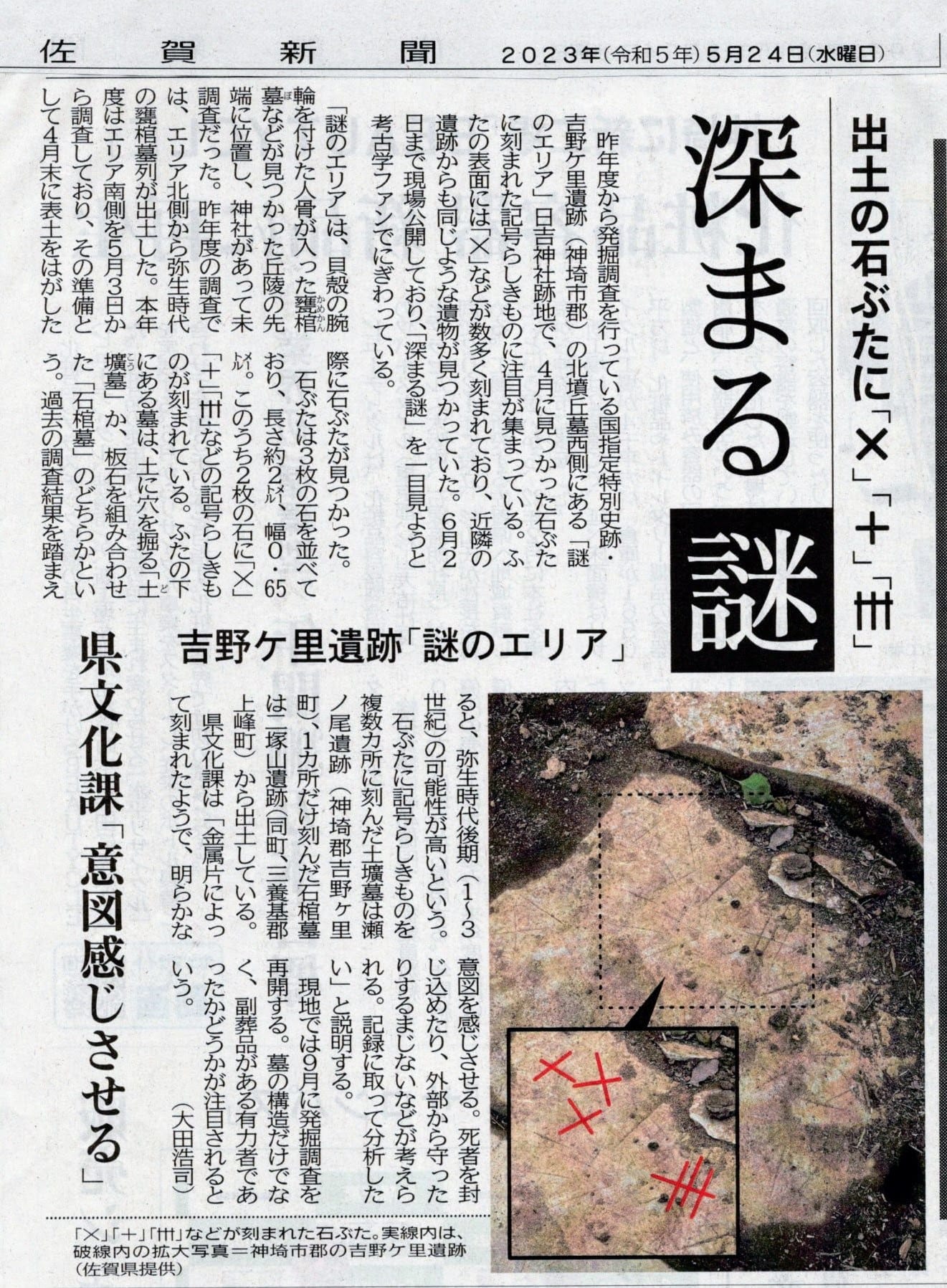

今日の佐賀新聞22面より【深まる謎】

2023年5月24日(水)

・佐賀新聞1面"有明抄"に……◆「佐賀が有名になる20年周期説」があるとすれば、今年は何か期待できそう。それはバスケットでB1昇格とB2年間優勝を決めた佐賀バルーナーズ?サッカーJ1サガン鳥栖?それとも吉野ヶ里?誇れるものは多い。県民一人一人がそれぞれの「佐賀賛歌」を歌い広げていけばいい。(義) とありました。

・佐賀バルーナーズもサガン鳥栖もそれぞれトップリーグでの今後の活躍が期待されます。 「吉野ヶ里」も「20年周期説」に大いに期待したいものです。

吉野ヶ里遺跡群関連ニュース3題(佐賀新聞より)

2023年5月6日(土)

○5月5日(金曜日)

弥生時代の吉野ヶ里の王か

中国歴史書に登場最初の日本人「帥升(すいしょう)」

本丸歴史館長七田氏が新説

邪馬台国論争に一石

・中国の歴史書に名前が登場する最初の日本人、倭国の王「帥升」は弥生時代、吉野ヶ里のクニの王だったとする説を、佐賀城本丸歴史館の七田忠昭館長が発表した。邪馬台国の卑弥呼よりも100年以上前の時代の王で、邪馬台国九州説を裏付ける意味もあり、長年の論争に新たな一石を投じそうだ。……

○5月6日(土曜日)

吉野ヶ里遺跡保存活動に尽力

久保さんの意志次世代へ

妻・妙子さん、県に寄付

・吉野ヶ里町の久保妙子さん(88)が佐賀県へ多額の寄付をし、県から感謝状が贈られた。久保さんの夫で吉野ヶ里遺跡(神埼市群)の保存活動に熱心だった故・浩洋さん(2021年没)の遺志を継ぎ、同遺跡の保存や活用に役立てられる。……

○5月6日(土曜日)

吉野ヶ里遺跡展示室400万人突破

別府市の竹間さんに記念品

・吉野ヶ里歴史公園(神埼市群)内の吉野ヶ里遺跡展示室の入館者が5日、400万人を突破した。400万人目となったのは、大分県別府市から家族で訪れた中学1年の竹間翔さん。竹間さんは「自分がまさか400万人目になるとは思わなかった」と喜んだ。……

○皆様も若葉薫る吉野ヶ里遺跡群を探訪なさってみませんか?

弥生人の声が聞こえてくるかもしれませんね。

「2022年の発掘調査速報展」

2023年2月24日(金)

「ナゾホル よしのがり」

○2022年5月より吉野ヶ里遺跡の日吉神社境内地跡で10年ぶりとなる発掘調査が実施されています。

発掘現場の様子等を紹介するパネル展が、令和5年(2023年)2月20日(月曜日)~28日(火曜日)、佐賀県庁1階県民ホールにて開催されました。

*主催 佐賀県地域交流部文化・観光局 文化課文化財保護室

(写真撮影・SNS投稿は主催者の許可を頂いております。)

----------Copyright All Right reserved.----------

ホームページに掲載の記事、写真などの無断転載、加工しての使用などは一切禁止します。