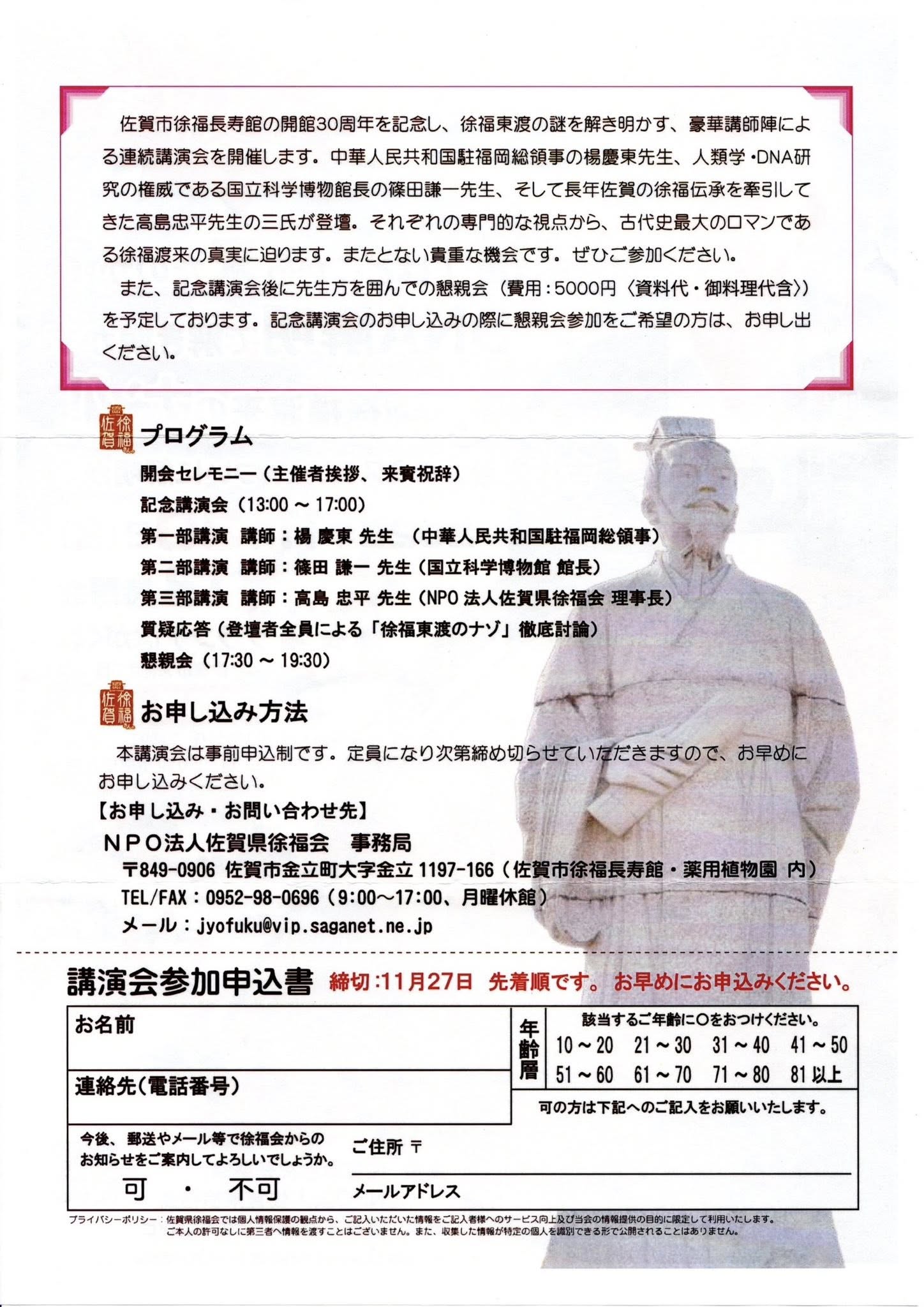

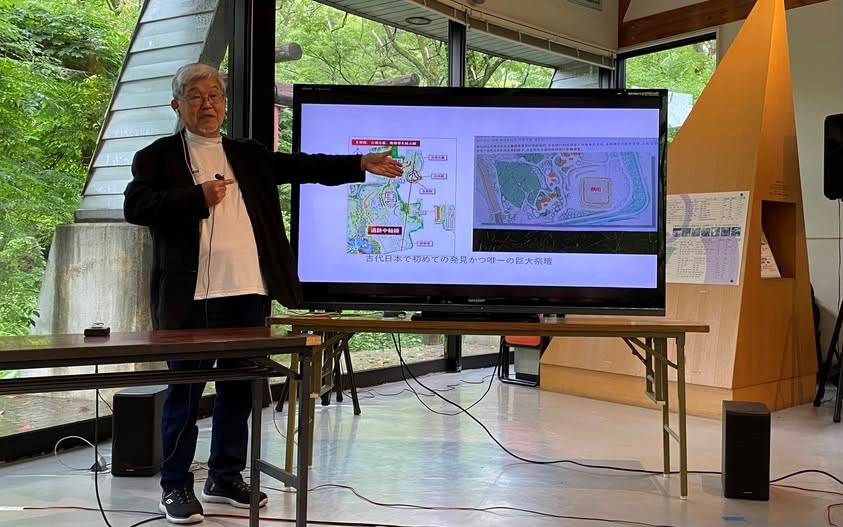

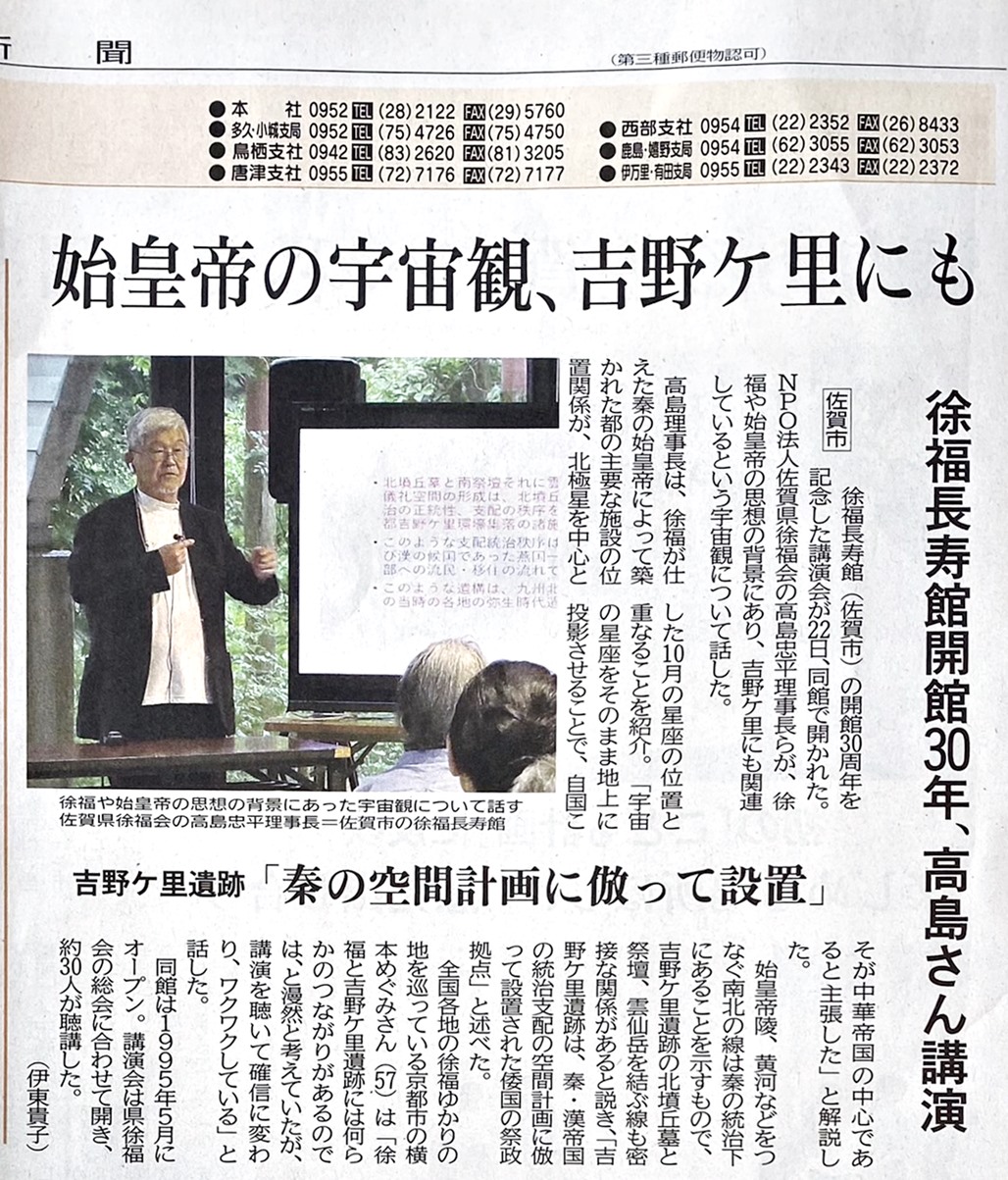

【佐賀市徐福長寿館 開館30周年記念講演会】予告

高島忠平先生講演

◎宇宙観

宇宙・世界の人間の生き方、思想、信仰、哲学、理念、世界観など哲学的な見方。

ここでは、徐福と吉野ヶ里遺跡にみられる弥生人の世界観の関連性を探り、弥生人の倭国形成にあたって中国古代王権の世界観の影響が吉野ヶ里遺跡にあらわに確認できることを明らかにする。

◎始皇帝の世界観

南方には桂林、象、南海の3郡を置き、北方には黄河に沿って陰山山脈までの地に34(あるいは44)の県を置き、黄河のほとりに城を築いて塞とした。このときはじめて都咸陽の位置を天下の中央に位置するように修正していった。北方の匈奴と南方の百越に囲まれた中華帝国を実現しようとしたのである。始皇35(前212)年、北辺に置いた九原郡から雲陽まで山を削り谷を埋めて直道という軍事道路を建造した。

同時に、咸陽の人口が増え宮廷も狭くなったこともあり、渭水南の上林苑に朝宮を作り、阿房宮という壮大な宮殿造営に着手した。

阿房宮から渭水を渡り咸陽宮に連ねた設計は、閣道(カシオペア座)が天漠(天の川)を渡って営室(ぺガスス座)に至る星座を地上に投影したものである。天漠は東方の漠水からきたものであったが、西方の渭水を天の川にたとえたように、西方の地をそのままに天文によって関中平原の地を天下の中心に置いていったものである。同じ歳に東海上の胊県に石を立てて秦の東門としたことも中華帝国の形成の一連の動きであった。

(惠多谷雅弘他「多衛星データを用いた秦帝国の空間的思考」より)

◎弥生中期から後期の吉野ヶ里でみることができる。

・北墳丘墓及び祭壇が築かれた。

・祭壇が北墳丘墓とほぼ南北の線で結ばれ、その南延長線が約60㎞先の雲仙岳に結ぶ。

・南北の線は中国古代都市の空間構造の設定、中国の古代都城計画において、南・北の方位は極めて重要。

・南北方位と支配権顕示が密接な関係。

・『史記』巻二夏本紀「禹於是遂即天子位、南面朝天下、国号日夏后、姓以(女偏)氏。『史記』巻六秦始皇帝本記「秦併海内、

兼諸侯、南面称帝。」

・北墳丘墓と南祭壇それに雲仙岳をむすぶ壮大な儀礼空間の形成は、北墳丘墓の王による支配統治の正当性、支配の秩序をしめすとともに、王都吉野ヶ里環濠集落の諸施設配置の空間計画。

・このような支配統治秩序は、古代秦・漢帝国及び漢の諸侯であった燕国一衛氏朝鮮から九州北部への流民・移住の流れで成立した。

・このような遺構は、九州北部をはじめ日本列島の当時の各地の弥生遺構には見られない。

◎弥生時代後期から終末期。

・吉野ヶ里環濠集落が40ha以上に拡大。

・北墳丘墓一帯を宗廟として新たに北内郭と祭壇など新たな諸施設。

・南祭壇の周囲に壕を設け整備。

・政所として新たに南内郭を設置。

・南内郭四方に大蔵(邸閣か)を有する蔵群。

・市を設置。

・巨大な城柵を巡らす地域社会の祭政の一大拠点。

◎結

吉野ヶ里遺跡は、秦・漢帝国の統治支配の空間計画に習い設置された倭国の祭政拠点であり、それは「卑弥呼の都する所」邪馬台国にあった。

※梅雨どきではありますが、星のきれいな夜に空を見上げて北極星・北斗七星・天の川などを探し、弥生の人々に思いを馳せてみるのもいいですね。

2月22日(土)と23日(日・祝)に吉野ヶ里遺跡に関する二つのシンポジウムが開催されました。

○36年前の2月23日、全国紙一面トップで「邪馬台国時代の[クニ]佐賀県・吉野ヶ里遺跡で発掘」と報道され吉野ヶ里フィーバーが始まりました。

2月23日は記念すべき日です。

(1)吉野ヶ里学シンポジウム2025

主催:吉野ヶ里学研究会

日時:令和7年2月22日(土)10:00〜16:30

会場:アバンセ第2研修室

テーマ:弥生後期の集落と墓制ー有明海沿岸を中心にー

有明海沿岸の各地域からそれぞれの墓制の特徴などについてのお話があり、その後に討論がありました。

発表1

・「長崎県島原半島周辺における弥生後期の集落と墓制」

寺田正剛氏(長崎県埋蔵文化財センター)

発表2

・「佐賀平野における弥生後期の集落と墓制」

渡部芳久氏(佐賀県立博物館・美術館)

発表3

・「筑後地域における弥生後期の集落と墓制」

(北筑後)山崎頼人氏(京都文化博物館)

(南筑後)大庭孝夫氏(福岡県教育庁文化財保護課)

発表4

・「熊本県域における弥生時代後期の集落と墓制」

福田匡朗氏(熊本県教育庁文化課)

発表5

・「薩摩・大隅の集落と墓制ー弥生後期を中心にー」

石田智子氏(鹿児島大学法文学部)

※討論

コーディネーター

常松幹雄氏(福岡大学)

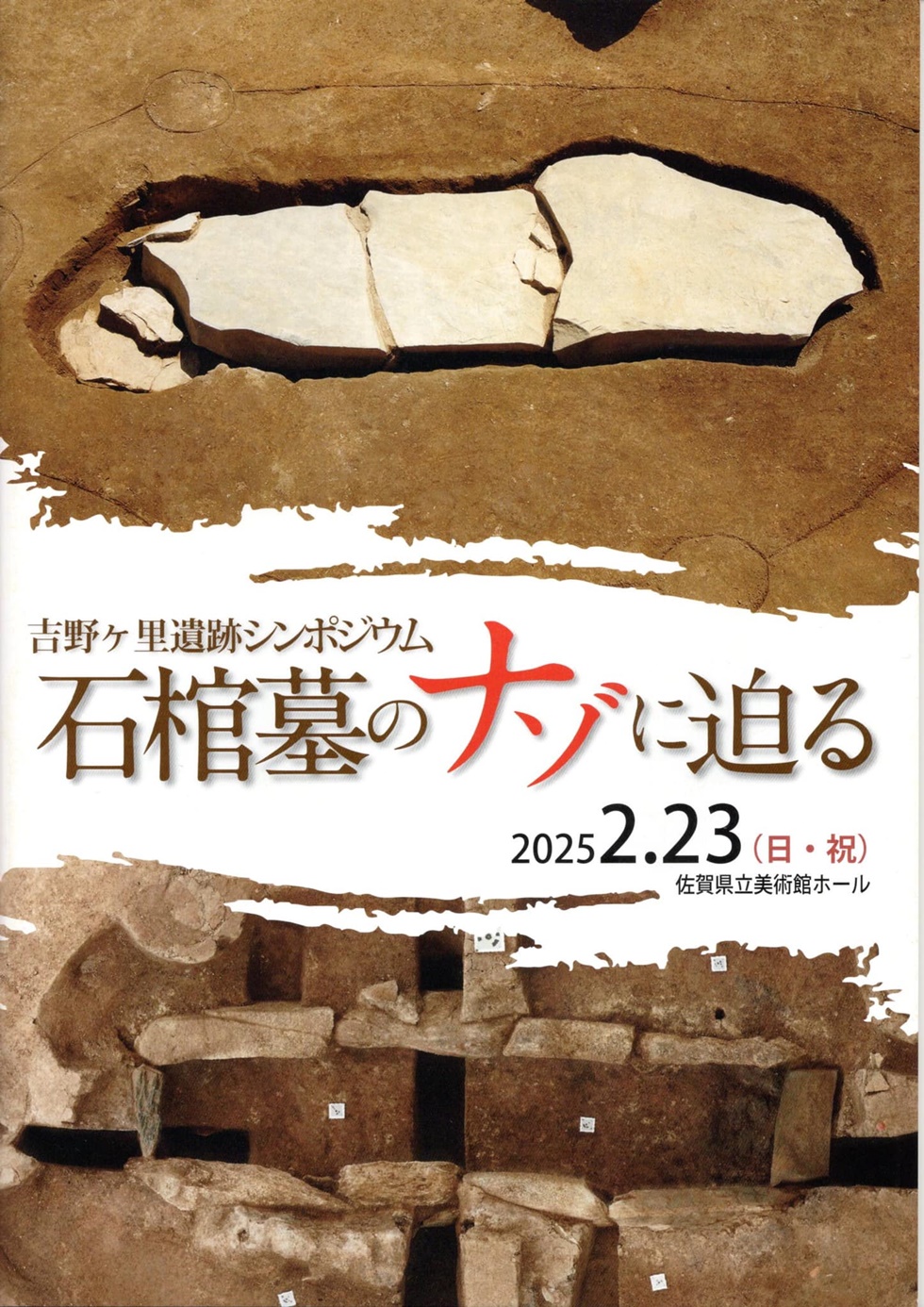

(2)吉野ヶ里遺跡シンポジウム

石棺墓のナゾに迫る

主催:佐賀県文化課文化財保護・活用室

日時:2025.2.23(日・祝)

10:30〜16:00

会場:佐賀県立美術館ホール

日吉神社移転に伴い、「謎のエリア」と称されるところで2022年度から発掘された「石棺墓」を、色々な視点からそれぞれの専門家が分析・考察したことを発表されました。

①「謎のエリア」の発掘調査成果についてー石棺墓を中心にー

渕ノ上隆介氏(佐賀県文化課文化財保護・活用室)

②石棺墓に使用された石材

ー薄片観察と全岩化学組成からの考察ー

角縁進氏(佐賀大学教育学部)

③石棺墓に使用された赤色顔料

志賀智史氏(九州国立博物館)

④九州の弥生時代墓制

石川日出志氏(明治大学文学部)

⑤考古天文学からの提言

ー星空景観仮説の紹介ー

北條芳隆氏(考古天文学会議代表・東海大学文学部)

⑥史跡の活用

大澤正吾氏(文化庁文化財第二課埋蔵文化財部門)

※シンポジウム

コーディネーター

・重藤輝行氏(佐賀大学)

登壇者

・七田忠昭氏(佐賀城本丸歴史館)

・角縁進氏(佐賀大学)

・志賀智史氏(九州国立博物館)

・石川日出志氏(明治大学)

・北條芳隆氏(東海大学)

・大澤正吾氏(文化庁)

・渕ノ上隆介氏(佐賀県)

◎最後にお話された「史跡の活用」として文化庁大澤正吾氏が述べられた以下の言葉が特に印象に残りました。

「‥史跡や特別史跡は国の宝であり、地域の宝です。そして、今の世代だけでなく、その価値を次世代にも継承していくべきものと言えます。史跡の価値は一義的には歴史的な価値にありますが、その一方で、歴史的な観点以外から魅力を見出すこともできます。多様な人々の多様な価値観から、新しい切り口で史跡の魅力を引き出し、まずは史跡に来ていただく機会を設ける取り組みも重要であると考えます。これまでもそうであったように、史跡を守ってきたのは地域の方々であり、今後も地域の方々なくして十分な継承は困難です。史跡の価値のように、保存と活用も深みを増していくことが益々期待されています。」

※なお、本シンポジウムの様子は後日YouTube で配信されるそうです。

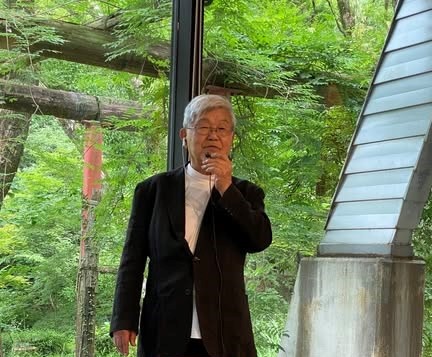

本日2025年2月20日(木)は大変うれしい日となりました。

国際ソロプチアミスト佐賀有明様が

吉野ヶ里遺跡保存、そして

世界遺産への登録に向けて広く活動している

当会の太田記代子を

【社会ボランティア賞】に選出下さいました。

大変、光栄な事に一同感謝申し上げます。

そして本日、

ホテルニューオータニ佐賀にて

第25回国際ソロプチミスト佐賀有明クラブ表彰式・支援金贈呈式が執り行われました。

吉野ヶ里遺跡という

歴史や文化が詰まった佐賀の宝を

後世に残すため、これからも尽力する決意を新たにしてきました。

本日の受賞は、皆様のご理解と応援があってこそのもので御座います。

本当にありがとうございます。